2025/08/05の業務報告

- 今日はいち日自宅研修日として採点業務を進めていました。結構進捗したと思う。

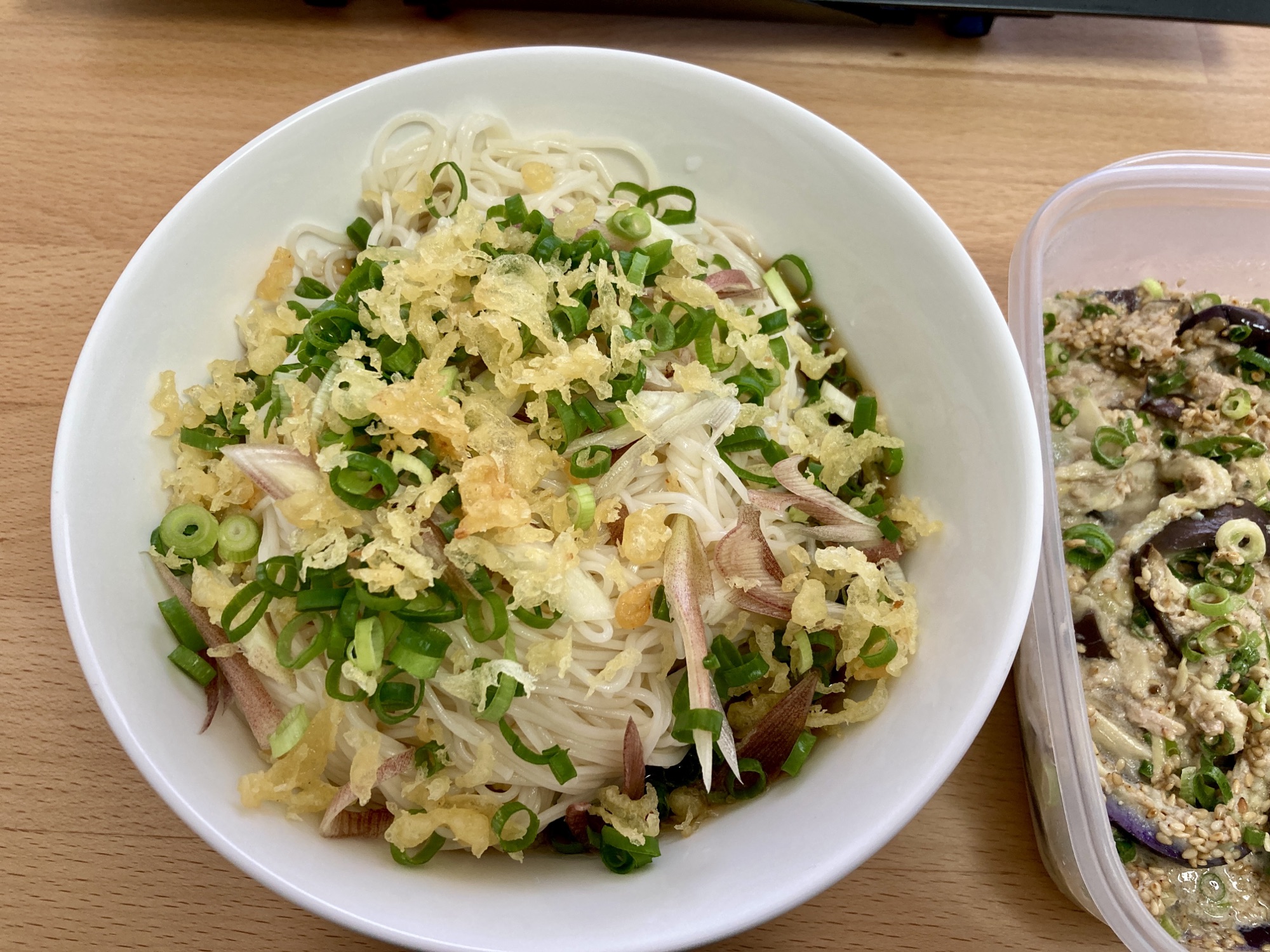

- 写真はお昼ごはんに食べたそうめん(天かすとねぎ、みょうがを入れ、ぶっかけ風に)となすの和風ツナマヨあえ。

- 晩ごはんは即席天津飯(カニカマ入り)を作りましたが、「あん」を作るのが難しいですね。

今日は何の日?

たまたまwww.google.co.jpにアクセスした際に気づきました。ロゴがあれ?と。

理由はわからないのですが(関連する記念日というわけでもなさそうです)、今日のGoogleは「シティポップ」の日だそうです。

このロゴ(Doodle)のGIF画像を見るにつけ、シティポップとはスポーツカー(エンジンをブン回す系というよりもゆっくりとシーサイドを流すクーペ、というのがふるってる)で夜のドライブ中、カーステレオで聴くものなのだと、少なくとも音楽ジャンルのイメージとしてそうであるのだと。つまり、ここでの私は、クルマという移動体=メディアを操作=運転(ドライブ)しながら、カーステレオというメディアを通じて音楽を聴く/楽しむ主体でもあるわけで、そういった意味では二重のメディア体験でもあります。今風に言い換えれば、シティポップとはクルマ+カーステレオという「モバイル」メディアにより消費されるコンテンツであったわけです。

だから、カセットテープという記録媒体=メディアを販売していた会社の公式Xアカウントが、こういうポストをするのも、なかなかオツなものでありますな。

そもそも「世代論」は地方を無視している?

木村忠正先生のブログを読んで思ったことです。

「世代(Generation)」というのは、年齢(Age、ライフサイクル、加齢)、時代(Period、時勢)、コホート(Cohort、出生集団) という3次元(APC)が複合的に組み合わされる概念です。

「『デジタルネイティブ』から『AIネイティブ』へ」(木村忠正の仕事部屋(ブログ版)2024年10月13日付記事より)

私としては、この組み合わせに「地域(Region、居住地)」も追加し、4次元(APCR?)がいいんじゃないかと思います。この点、少し説明するとコホートを地域(市町村レベル)で分割した小コホートで世代を見てはどうだろうかということですね。

木村先生が「デジタルネイティブ」世代を数年単位のサブ世代に分割して考察すべきと主張されていることに、私も賛同しておりますが、あるデジタルネイティブ・サブ世代において、大都市圏に居住・通学しているコホートと地方都市に居住・通学しているそれとでは同じメディア体験や情報行動をしていたのか、という論点が必要なんじゃないかと思うのです。

特に「デジタルイミグラント(デジタル移民)」と呼ばれるようなサブ世代とそれにつづく「第一世代」あたり、ひょっとすると「第二世代」ぐらいまで、インターネットとモバイルメディアの普及とそれにともなうメディア体験や情報行動の変容には、ほぼ確実に地域差があったと思います。

もし、「第三世代」以降、サブ世代を下っていくにつれそのような格差が解消されていったとすれば、インターネット普及初期に議論された通り「ネットは地理的距離を殺した」ことになるのでしょうね。